秋日清晨,薄霧尚未完全散去,澄合礦業(yè)百良公司綜采隊的會議室里已響起鏗鏘有力的安全宣誓聲。人群中,一張青澀的面孔格外引人注目——他是今年8月剛分配來的研究生王晗,皮膚白皙,滿臉書生氣。身旁,則是皮膚黝黑、眼神銳利的“80后”師父王源,一位在綜采一線摸爬滾打十年的技術“大拿”。

“研究生?”當王源從隊長手里接過報到單時,眉毛挑得老高,“小伙子,咱這井下可不是實驗室。這兒的每一道工序、每一條措施,可都連著工友的身家性命。學歷高是好事,但來了就得先把身段放下,好好學!”周圍的工友們也圍了過來,竊竊私語聲飄進王晗耳朵:“研究生來挖煤?真是稀罕事兒!”“我看吶,待不了三天就得跑!”……這些話不但沒有動搖他扎根一線的決心,反而激起了他的斗志:非得干出個樣子來,讓你們瞧瞧。

書本上的知識王晗倒背如流,可真正面對井下復雜的地質(zhì)環(huán)境、轟鳴的采煤機和錯綜復雜的液壓支架時,他還是感到了前所未有的挑戰(zhàn),體會到什么叫作“紙上得來終覺淺”。師父王源雖僅有大專學歷,卻練就了一身過硬本領,對采煤各項工藝了如指掌。

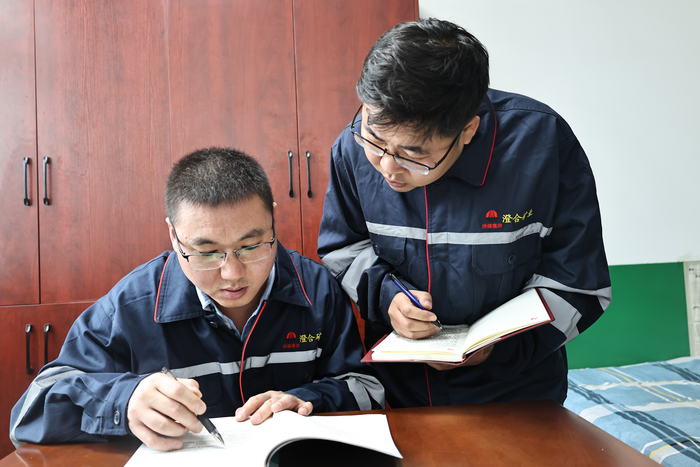

這位“黑臉”師父帶徒以“嚴苛”著稱。每次下井,他都讓王晗緊跟身旁,從頂板破碎的細微征兆,到設備異響的潛在原因,再到技術措施的制定落實,一遍遍耐心講解和示范。“這個地方壓力大,支架必須及時跟進,差半米都不行!”“油管接口滲油,必須立即處理!僥幸心理就是事故的溫床!”師父的每句話都如釘子般,深深釘進王晗的心底。有一次,王晗因為沒有到井下實地調(diào)研就制定技術措施,被師父當場嚴厲批評,要求他重做,直到完全符合標準。

起初,王晗心里沒少嘀咕,覺得師父過于較真。直到那次他獨立完成工作面溜子竄動數(shù)據(jù)測算,師父王源復核時眉頭驟緊,指著個極其隱蔽的誤差道:“就這一步算錯,今天這班活兒別想出煤了,大家都得餓肚子!”師父語氣依舊嚴厲,但額角滲出的細汗讓王晗瞬間明白——這份嚴厲背后,是對他快速成長的期盼,更是那份沉甸甸的責任和對生命的敬畏。

從此,王晗徹底甩掉了“高才生”包袱。白天,跟著師父跑現(xiàn)場、摸設備;晚上,熬夜整理筆記、消化技術規(guī)程。他漸漸悟出:煤礦的“嚴管”,就是最深的“厚愛”。而師父嚴厲的目光中,也漸漸透出贊許與欣慰。

井下深邃的巷道,機器隆隆作響,一黑一白兩個身影在礦燈的照射下并肩前行。他們用堅守與傳承,在礦山深處譜寫了一曲關于責任、成長與守護的動人樂章。(杜海波)