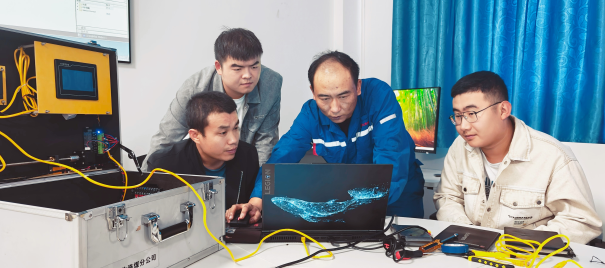

在榆北選煤公司吳恒創新工作室里,20多個小發明實物模型整齊陳列。每個工具背后都貼著二維碼,掃碼就能查看完整的研發日志。“上次處理溜槽堵塞,我們就是借鑒了工作室的設計思路。”張保紅指著一個精巧的工具說。

近年來,榆北選煤分公司積極構建“理論培訓、技術攻關、成果轉化”全鏈條創新機制,不斷推動技術經驗向可復用的知識資產轉化,讓職工在實戰中成長,讓企業在創新中增效。

從工位到課堂 鍛造“技能鏈”

每周五,定制化的線下機電維修理論知識培訓準時開展,晚上8點,PLC實訓基地依舊燈火通明。

在基地的“創新苗圃”展示區,3個“孵化”中的項目正接受嚴格測試。智能加藥裝置的試驗臺上,精密天平有條不紊地自動記錄著藥劑消耗數據。“這些數據都會錄入案例庫。”張保紅打開手機APP,已完成的標準化轉化的創新成果清晰呈現。

工作室實訓基地聚焦選煤工藝流程進行技術攻關,目前,已培養出陜煤集團級技術能手1名、榆北級技術能手9名,關鍵設備故障率下降40%。

從創意到效益 延伸“創新鏈”

該工作室建立“立項-督導-評審-推廣”全流程管理體系,實行“揭榜掛帥”機制,項目平均研發周期縮短40%。將專利質量、成果轉化率與績效考核掛鉤,并實行創新成果收益分成制度。配套“技能+創新”雙軌評價體系和階梯式獎勵機制讓實干創新的職工真正成為“主角”。

截至目前,工作室累計完成創新項目200余項,獲國家專利15項、行業獎項4項,創造經濟效益超1000萬元。

從經驗到標準 完善“成長鏈”

針對創新成果推廣效率低的痛點,該工作室將歷年案例系統整理,從技術原理到應用場景,從操作步驟到效果評估,編撰成圖文并茂的《創新成果標準化手冊》,讓復雜的技術“一目了然”。

技術創新案例、成果應用標準、項目推廣流程……一項項創新機制正從“實踐”走向“紙面”,形成系統化的指導資料,為技術傳承搭橋鋪路。同時,建立數字化案例庫,實現技術成果的在線共享和動態更新。

從解決單個問題到建立標準體系,從個人經驗到系統集成,“一庫一冊”讓創新成果持續煥發活力,成為推動公司高質量發展的強大引擎。(羅寧丹)