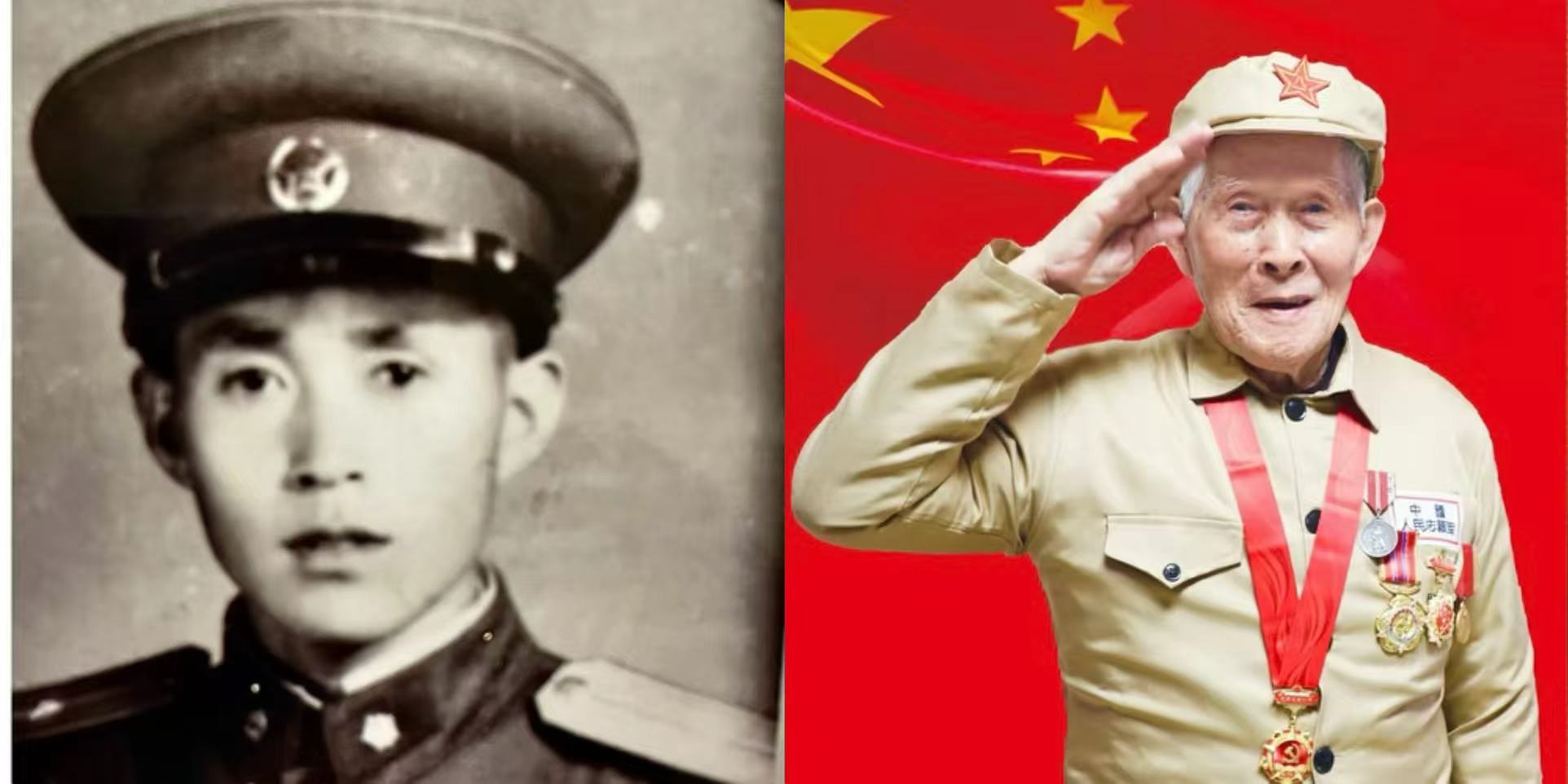

10月25日,是中國人民志愿軍抗美援朝75周年紀念日。在韓城礦區有這樣三位老人,他們年逾九旬參加過抗美援朝,榮獲抗美援朝紀念章并榮立過功勛章。轉業后他們扎根煤海,寒來暑往,用青春歲月換來兩鬢斑白,他們就是陜煤集團韓城礦業公司離休干部孟昭習、宋孝照和退休職工劉鳳岐。在中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰75周年之際,讓我們重溫烽火歲月里的英雄贊歌,觸摸那段波瀾壯闊的歷史,追尋紅色足跡,弘揚偉大愛國主義精神,凝聚奮進力量。

機智果敢,巧躲敵機,炮火中掩護戰友

“75年前國家緊要關頭啥也沒多想,就參加了中國人民志愿軍,那時剛滿22歲……”96歲的孟昭習是陜煤集團韓城礦業公司原韓城礦務局總醫院離休干部,當追憶起抗美援朝時依然心潮澎湃。

1951年7月,孟昭習跟隨組編的河南軍區十團一營奔赴朝鮮戰場。“道木(同志)、阿樸基(大爺)。入朝前,部隊教說朝鮮語、給戰友們講當地風俗。我們只帶被子、槍、水壺、急救包等,輕裝上陣。”孟昭習對入朝時的事記憶猶新。作為一名白衣戰士,他同樣也需要沖在前線。“那時部隊行軍大都在晚上,還要特別警惕敵人空襲。”有一次孟昭習跟在大部隊后邊負責收容、照顧掉隊的傷員,并在天黑前到達目的地。走著走著,忽然聽到飛來敵機的聲音,說時遲那時快,孟昭習一翻身、左拉右拽就將兩名傷員戰友隱蔽在一座架木橋的水溝里。誰知,兩架敵機似乎發現目標,對準小橋瘋狂掃射……“敵人盲目掃射好一陣才飛走了,我們這才從河里露出頭,只見不到2米遠的地方,還在冒煙兒,那次也是命大。”“敵人經常晚上轟炸鴨綠江大橋,我軍早在附近布好高射炮和高射機槍,每次戰斗戰友們都要面對裝備精良的敵人和復雜多變的環境,但始終保持著‘雄赳赳,氣昂昂’的精神狀態和不怕犧牲的精神,一次次擊退來犯的美軍,用血肉之軀為祖國筑起銅墻鐵壁。”孟昭習作為衛生員,在戰斗中多次與死神擦肩而過,但他始終承擔起救死扶傷、掩護戰友的重任。

烽火淬煉,聽黨指揮,誓修“鋼鐵”運輸線

1952年冬天,在鐵道兵七師72營四連任排長的宋孝照和戰友一同奔赴前線……隨著戰線推進、運輸線不斷延長,美國用大批轟炸機對鐵路沿線、車站進行偵查封鎖,發現列車、鐵路就狂轟濫炸,妄圖憑借空中優勢切斷志愿軍鐵路運輸線。

98歲的宋孝照說:“那時朝鮮北部鐵路不能通行,所需的作戰物資主要靠為數不多的汽車運輸,所以,冰天雪地搶修鐵路勢在必行。”宋孝照和戰友們在搶修鐵路、建設橋梁中展開輪番戰斗,確保運輸線暢通無阻。

那一年,朝鮮的冬天特別地冷,凍土固結,路基一旦被炸毀,取土填坑就異常困難。正在大家一籌莫展時,宋孝照和戰友靈機一動:在路基兩旁用鋼釬打下2米深的洞眼,裝上炸藥炸開凍土層,土一下就松了。“搶修中,我們逐漸摸索出敵機經常轟炸的重要路段,一邊做好偽裝吸引敵軍火力,一邊繞開重點轟炸區另修路基。”時隔大半個世紀,宋孝照的這份驕傲,依然掛在臉上。

“那時候飛機炸不停,有時戰友們用鐵鍬、木頭、繩索等工具配合部隊運送口徑大的榴彈炮體,有的戰友回去搶拿工具時,被無情的炮彈擊中……”宋孝照已記不清有多少次與死神擦肩而過,提起犧牲的戰友眼眶濕潤:“當時我們沒有一個人怕死,只有一個信念,聽黨指揮,服從命令,把美帝國主義趕回老家!”在抗美援朝期間,宋孝照因英勇作戰,分別榮獲三等功、四等功和朝鮮人民共和國獎章。

矢志報國,只要紅旗在,陣地就在

“這是解放海南島紀念章、抗美援朝出國作戰70周年紀念章……”99歲的劉鳳岐一邊打開一枚枚飽經滄桑的紀念章,一邊為前來看望他的礦區志愿者介紹著……

1950年秋天,劉鳳岐懷著保家衛國的決心,雄赳赳、氣昂昂,跨過鴨綠江,奔赴朝鮮戰場,由于他身材高大強壯成為一名勤務兵,主要負責戰地的急救和運送彈藥、物資,為通信連架線、為首長執勤站崗等任務。在朝鮮戰場上,嚴寒也是志愿軍官兵必須面對的挑戰。冬天的氣溫低至零下四十多度,劉鳳岐隨著部隊翻山越嶺奔赴一線戰場,一次在執行運輸架線任務途中,冒著敵人的槍林彈雨,身邊的戰友換了一茬又一茬,彈片刺入劉鳳岐右腿,他強忍劇痛繼續前行,保證了前線指揮信號暢通。在一次夜間戰斗中,劉鳳岐上嘴唇被敵人掃射的子彈打穿,他一邊扯下連血帶肉的子彈,一邊繼續投入到緊張的戰斗,至今,嘴唇還留有一道深深的疤痕……“我們每天都是一級備戰狀態,只要紅旗在陣地就在。”劉鳳岐講述參戰經歷時,依然激情滿懷。

三位老兵親歷山河破碎,見證新中國崛起。抗美援朝勝利后,他們分別轉業到地方,70年代先后來到韓城礦區支援煤礦建設,崗位中不忘初心,始終保持雷厲風行的軍人作風,用實際行動詮釋了特別能吃苦,特別能戰斗,特別能奉獻的精神。

一枚枚閃閃發光的軍功章,一本本鮮紅的榮譽證書,是他們“不忘初心、牢記使命”的真實寫照。讓我們緬懷先烈,致敬英雄,在自我錘煉中步履不停,不斷奮進,創造出無愧于先輩的業績。(王利青)