七月的風,撲面而來都是熱烈奔放的氣息和花草樹木的清香。

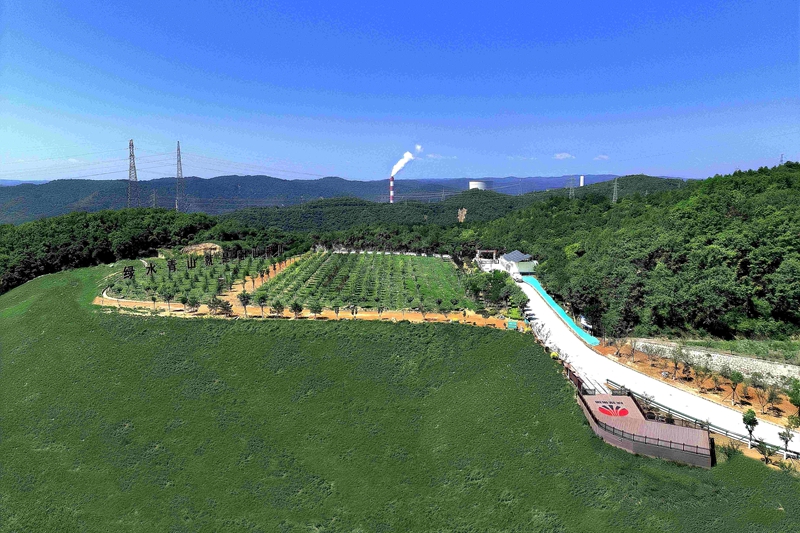

站在黃陵礦業一號煤礦排矸場觀景臺極目遠眺,排矸場披著綠色絨毯向遠處延展,宛如大自然的調色盤,令人陶醉。一片片花草長滿山坡,一排排樹木挺拔而立。風過處,蕩起翻滾的碧浪,濕潤的空氣里滿是草木、果實的清香,令人愜意舒爽。

“7年前這里還是漫天煤灰,大風一吹,牙縫里都是煤粒的澀感,連呼吸都帶著煤塵味。穿件白襯衫從排矸場經過,領口很快就是一線黑。現在好了,排矸場被綠草覆蓋,春天百花齊放,夏天果樹滿園,鄉村公路也被一號煤礦出資硬化了,環境美了,心情都格外舒暢。”說起一號煤礦排矸場的今昔變化,63歲家住花家莊村的李有民豎起了大拇指。

矸石山作為采煤和洗煤過程中排放的黑色固體廢物,成為生態環境治理難以治理的“生態傷疤”,也成為郁結在該礦干部職工心中的一個“坎”。

2018年6月,一號煤礦向排矸場“亮劍”,打響排矸場治理攻堅戰。“煤矸石發熱量大、含硫分灰分高,高溫時會自燃復燃治理難度很大,我們采用‘自下而上、推平堆積、分層碾壓、黃土覆蓋’的排矸覆土方法。”王浩是排矸場治理的現場施工管理人員,他幾乎每天都要到排矸場查看進度和治理的質量。

“矸石山上種花草不難,難得的是讓土地‘起死回生’,讓花草的生命力保持旺盛。我們選了15種草籽,分‘早、中、晚’三期生長,早熟的燕麥、黑麥草等先鋒植物固土,中期的紫花苜蓿等養地,晚熟的高羊茅等防沖刷,就像給邊坡配齊了‘生態接力隊’,有重點、分層次對排矸場進行綠化,做到喬灌結合、花草補位。”王浩展開一張種植圖,圖上密密麻麻地標著每個區域的草種配比。

近年來,該礦對矸石山展開分層碾壓、黃土覆蓋等規模化集中治理,修建排矸場內部道路、防排洪涵洞、截、排水溝、壩體及邊坡穩定、綠化及安全防護工程、防火隔離帶等,綠化面積達13.4萬平方米,滿足了護坡環境復綠和土壤改良的需求。

花種下去要成活,樹種進去要扎根,怎么才能讓這些花草樹木能在矸石山上安家,這就是矸石山治理的一個更大課題。該礦按照“表土堆放—下層黃土覆蓋—表土覆蓋—土地平整—土地生態復墾”的科學作業流程,實現有序排土及精細化覆土模式,保證排矸場的地質結構穩定,通過增施有機肥、菌肥、中量元素復合肥、土壤修復劑等措施改良土壤,滿足護坡環境復綠的需求。

4年下來,土壤得到改良,水質得到改善,植被覆蓋率由10.2%提升到95%,植物成活率穩定在80%以上。治理后的矸石山隨著植物的生長,可逐漸進行花、草、灌木、喬木等植物的自然演替,逐步實現“自維持、免維護”的良性循環。

“我們像繡花一樣照看這片土地,你看這是我們的果園,2022年我們在排矸場種植了桃樹、山楂、石榴、刺槐、樟樹、旱柳、榆樹等。樹種下以后,聘請了專業人員來這里管理果樹灌溉及養護工作,2024年果樹陸續掛果。”正在為樟樹澆水的行政部主管馬延成說道。

起于黑金,卻不止于復綠。這片黑土地不再是被丈量的資源,而是蘇醒的母體,以草木為筆,在時間的褶皺里重寫生命的方程,在礦脈與根系的縫隙里孕育綠色的奇跡。

“隨著植被覆蓋率及生態環境的改善,各種各樣的動物也‘聞訊趕來’,在排矸場上安家。平時我們去現場檢查,最常碰見的就是野雞、野兔,有的還與猞猁、獾子、黃羊‘偶遇’。”白建禮是一礦的老人,他對礦山有著濃厚的感情,五年前,他開始負責排矸場綠化工作。從那時起,他和同事們見縫插針、見空補綠。看著小樹苗一棵棵扎根、長大,排矸場一天天變綠、變美,他的心里越來越舒坦。

播撒一片綠,喜獲滿園春。經過持續7年的攻堅,昔日塵土飛揚、植被稀疏的黑山頭已徹底消失,取而代之的是綿延起伏的蔥郁林海。憑借這場生態逆襲,一號煤礦接連斬獲“中國最美礦山”“國家級綠色礦山”“全國煤炭工業環境保護優秀單位”等多項榮譽。(倪小紅)